コラム

解説

サーバント・リーダーシップが求められる理由 〜現在の管理職に求められる部下育成と組織力を高める方法〜

近年「サーバント・リーダーシップ」というリーダーシップのスタイルが部下育成や組織力を高めるために求められています。

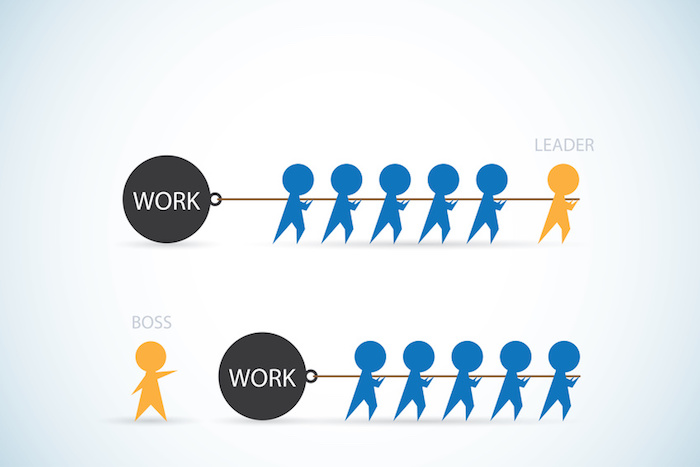

サーバントとは、直訳すると、奉仕者、召使いのことを指します。トップの画像はボスとリーダーの違いをモチーフにした画像です。下の図のBOSS(ボス)は部下に指示を与えて仕事をさせていますが、上の図のLEADER(リーダー)は自らが先頭にたちチームをまとめあげていきながら、物事を前に進めていきます。

一見すると奉仕者のように見えるこのリーダーが発揮しているのが「サーバント・リーダーシップ」です。

「サーバント・リーダーシップ」は米国のロバート・グリーンリーフ博士によって1970年に提唱された考えに基づいています。「リーダーのために部下がいる」という発想を逆転させ、「部下を支えるためにリーダーは存在する」という考え方をベースにしているのが特徴です。

なぜ今、サーバント・リーダーシップが求められているのでしょうか。

管理職としての仕事とは?

管理職とプレーヤーでは考え方を大きく変える必要があります。

管理職になる前は、一人のプレーヤーとしての成績や評価で優秀かどうかが判断されてきました。しかし、必ずしも優秀なプレーヤーが優秀な管理職になるとは限りません。なぜなら、プレーヤーとして成果を上げる力と管理職として成果を上げる力は全く異なるからです。

管理職の仕事とは、「組織上のミッションと目標を理解し、組織として質的にも量的にも上回る成果を上げること」です。そのためには、与えられたビジネスリソース(人・物・金・情報)を最大限に活用する必要があります。中でも、最も重要なビジネスリソースが人です。各メンバー一人ひとりがその能力を十分に発揮し、大きな成果を上げることで、組織としての成果も大きく向上するからです。

しかし、人の価値観も多様化している昨今、管理者としてチームメンバーそれぞれが成果をあげるよう支援することは簡単なことではありません。

一般的に以下のようなことが部下についての悩みとしてよく耳にします。

"・指示を待っていて、自ら主体的に動いてくれない

・指示してもその通りに動いてくれない

・出来なかったことに、責任を感じているように見えない

・仕事に対する意欲ややる気を感じない

・指導すると、反発したり、内にこもって黙ってしまう "

管理職になると個人の成果とは異なり、チームの成果を求められます。

チームとしての成果を上げることができない場合、経営層から「優秀な人材と見込んで管理職にしたのだが・・・」と言われたり、部下から「課長は自分たちのことを全く信頼していない・・・」などと、双方から批判的なことを言われ、板挟みになることも少なくありません。「部下とどのように向き合うか」「どのような関係を築いていくか」かは組織として成果を出すことを求められている管理職にとっては大切なテーマとなります。

時代とともに求められるリーダーシップは変化してきている

ビジネスのスピードが加速し、それとともに求められるリーダーシップも変化をしてきています。

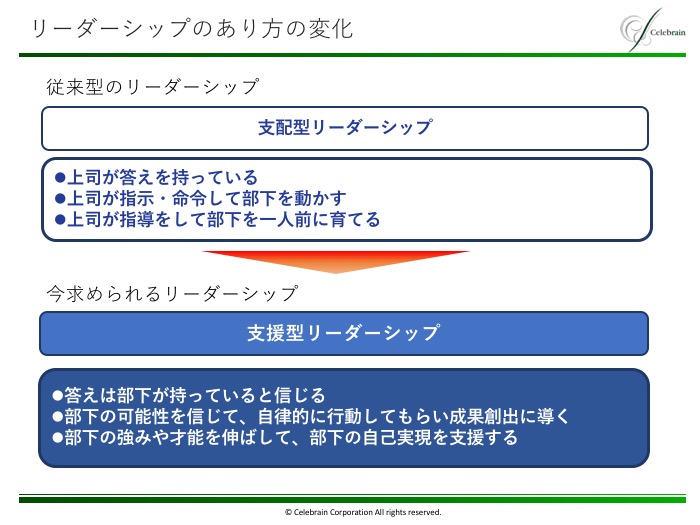

合理性の追求さえしていれば経済成長をしていた時代は、過去の成功体験をもとに上司が正しい答えを持っていました。そのため、正しく指示・命令さえできていれば、チームとしての成果も自然に上げることができていました。

しかし、テクノロジーが既存ビジネスを次々に破壊し、過去の成功体験は通用しなくなってきています。また、働き方改革による就労形態の多様化、ネット時代における情報入手の容易性、それにともなう人の価値観や生き方の変化など、これまでのマネジメントの仕方では人は付いてこなくなりつつあります。

そんななか組織の力を最大限に発揮するためには、上司は部下の自主性を尊重し、支援・奉仕を通じて信頼関係を育み、一人ひとりが前向きに能動的に活動していく環境を作っていく必要がでてきています。

これまでの支配型リーダーシップから、支援型リーダーシップへとリーダーシップのあり方自体に変化が求められているのです。

次回は、この支援型リーダーシップである「サーバント・リーダーシップ」を実践し、どのように部下と向き合っていくのかをお伝えします。

◆コラムの更新をメールマガジンでお知らせします ◆

セレブレインでは、1,000社を超える実績から得られたノウハウや解説記事など、人事・組織改革の実務に役立つ情報を今後も続々発信していきます。コラムの更新等はメールマガジンでお知らせしますので、この機会にぜひご登録ください!

→→→メールマガジン登録はこちら